El

ultimo viaje

(Cuento de René Boretto)

Estaba recién inaugurada la línea del ferrocarril entre Algorta y Fray

Bentos. Eran los primeros años del siglo y los ramales se extendían

diariamente, desparramando una telaraña de rieles que tapizaban los campos

otrora limpios y plenos de verdor.

La “moderna” máquina alemana de 1898 hacía esfuerzos livianos porque el

ramal corría por encima de la cuchilla de Haedo y raramente se encontraba con

pendientes difíciles. Desde los campos agrestes llenos de piedras hasta las

barrancas coloradas, añosas e imponentes que desafían al Río Uruguay desde hace

milenios. Tres veces por semana. Todas las semanas del año.

El principal motivador de estos viajes era el saladero Liebig. En esos

días de 1915 se trabajaba fuerte por aquello de la guerra en la Europa , sabe? Y el

ferrocarril Middland era el principal medio de transporte, porque los caminos

eran en su mayoría intransitables. Los trescientos kilómetros desde Fray Bentos

hasta la capital, Montevideo, requerían de una semana, tal como si se

continuara aquella época de diligencias que debían renovar caballos frescos

cada cinco leguas. Los arroyos, crecidos, no necesitaban de las lluvias del

invierno para salirse de madre y cortar reiteradamente las carreteras que

muchas veces eran caminos, si no senderos, vergonzosos por no poder cumplir con

su cometido de comunicar a los pueblos.

Entonces el ferrocarril era el dueño de todas las situaciones. Era el

preferido de los estancieros para hacer llegar a los saladeros o para despachar

desde los puertos, las exportaciones para la hambrienta Europa que se

desangraba en la inútil guerra. Como contrapartida, quienes podían, escapaban

de las masacres y de la intimidación del suceso y lograban cruzar los océanos

para buscar la tranquilidad y la paz de la mano del trabajo rural.

También los lentos pero seguros vagones eran los preferidos por los

gallegos, por los italianos, por los piamonteses y por los búlgaros que

abarrotaban los puertos con sus esperanzas recién depositadas en suelo

uruguayo. “Hacer l´América” como dirían los itálicos. Y se encaminaban en

largas filas desde los galpones de la Oficina de Inmigración hasta la Estación Central ,

en Montevideo, para diseminarse atiborrando trenes por los campos orientales en

busca de la tierra prometida.

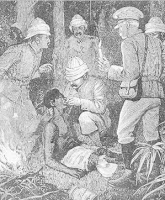

Y allá fui también yo a parar, como fiel perro que soy, siguiendo por

instinto a un grupo de inmigrantes que se esforzaba por comunicarse en sus

nativos acentos, encontrando la solución en el compañerismo y apoyo mutuo,

rodeando fogones en las frías noches, esperando en la descampada Estación Young

que alguien les diera un “conchabo”.

Young había comenzado a poblarse como la mayoría de los pueblos

uruguayos: al lado de la estación del Middland, forzando la creciente población

la instalación de una escuela y de una consabida pulpería donde se juntaba toda

la peonada de los alrededores para departir amenas tertulias, crear ruidosos

campeonatos de truco o llenar los patios traseros de polvo levantado por los

bailes de rancheras y chamameses correntinos donde chinas y peones encontraban

su compañía mutua.

Trabajo había de sobra, por cuanto los estancieros llenaban vagones, uno

tras otro, de animales para el saladero Liebig, sobre las costas del río

Uruguay y allí iban a parar esos europeos cansados de tanto sufrimiento y

atiborrados de esperanzas, a ver si podían cumplir el sueño de traer, tras de

su derrotero, a sus familias sufrientes que quedaron allá atrás.

Por simpatía nomás me pegué a las bombachas anchas y a las botas de potro

rotosas de un viejo arriero de añosa piel arrugada y manos callosas y deformes.

Lo seguí a todos lados con su consentimiento y compartí las desazones de los

tantos “no hay trabajo, viejo” que recibía, plagando de noches de insomnio y de

hambre, aplacada de vez en cuando por la solidaridad de otros que con más

suerte habían conseguido trabajo.

Hasta que una madrugada, fría como la mierda, me invitó a subirnos de

callados a uno de los vagones. Pagaríamos la osadía de no pagar pasaje con el

peligro de compartir con los novillos ariscos las horas de viaje, pero grande

fue la sorpresa cuando ya dentro del cubículo, estuvimos rodeados de pavos, centenares

de ellos, que hacían su último viaje, como los vacunos del resto de la carga.

En medio de un “traca-traca” ensordecedor de las ruedas pisoteando vías

hacia el saladero, como si los ruidos de los pavos no fueran de por sí un

suplicio, mi compañero de viaje me contaba: “Los pavos también forman parte de

lo que vende la Liebig.

Bicho que llega al saladero lo mandan enlatado pa´las Europas

“.

En poco rato de escuchar, don Facundo –así se llamaba el arriero- se

explayó en su charla, y salieron a relucir las peripecias de su vida llena de

paisajes de campos vacíos, de montes achaparrados y de mugidos de los animales

que arriaba para ser sacrificados.

Desde la última estación del ferrocarril antes de llegar a Fray Bentos,

había que arriar las vacas hasta la estancia “La Pileta ”, allá donde la Liebig había encendido un

gran fogón en 1864, cuando se creó, y aún continuaba prendido, rodeado

constantemente de peones mateando o “tirando un tajo” al asador siempre

servido.

El viejo tenía un cariño especial por sus vaquillas y novillos. Había

oportunidades, después de varias jornadas, que algunas le resultaban

reconocibles y las bautizaba por el sólo hecho de tener a quien hablarle.

“Remolona”, ¡vaca porfiada! ¡Volvé a la tropilla! ¡Qué carajo!

Las miraba a todas y sabía enseguida a cuáles debía prestarle atención.

Porque era arisca, porque se quedaba rezagada o porque caminaba

defectuosamente. Aprendí pronto a querer a aquel viejo solitario pero

conversador que una vez me invitó a salir con él de polizón en un tren de la Middland.

Facundo metía su brazo en el barro de las cañadas para que las

sanguijuelas se le prendieran y desde allí las traspasaba a los novillos para

que le chuparan la “sangre mala” o para que diluyeran algún hematoma causado

por un golpe.

Con la ceniza caliente, mezclada con escupitajos de saliva marrón de

tabaco, les aplicaba de vez en cuando un emplasto sobre las heridas agusanadas

de los animales, sanándolos como por encanto.

Y a la noche, cuando los ojos se cerraban por efecto del cansancio de

tanto ver paisajes repetidos, los mugidos le servían de cántico mágico para

hacerlo dormir.

¡Don Facundo, siga con la tropa hasta la Liebis , hágame el favor!

El viejo nunca había continuado desde los potreros de la estancia –a unos

diez kilómetros del saladero- porque su tarea culminaba allí mismo, dejando a

los animales pastar para reponerse de tantas leguas de caminata o acaso

ayudando a los peones nuevos a desparramar las tropas entre los potreros que

tenían capacidad para treinta y cinco mil vacunos. Por lo demás, antes de

emprender el regreso, solía sentarse alrededor del fogón gigantesco, compartía

una partida de cartas con el gauchaje, escuchaba y se deleitaba con los

rasgueados de las guitarras y los versos fogosos de las payadas o acaso le

seguía sin titubeos los roces de las polleras anchas de una china para perderse

con ella en lo misterioso de la noche con tantas estrellas como novillos

esperando el golpe de los marrones asesinos.

Seguimos con Facundo entonces con nuestra carga ruidosa y polvorienta por

el llamado “camino de las tropas”, excavado en las barrancas marrones como si

fuese un desfiladero, cuyas paredes retenían los mugidos alargados y tristes

como si quienes los producían supiesen que estaban ya al final de su camino.

- ¡Vení Facundo! Vamu´a ver la matanza! –le convidó un veterano tropero,

asomándose entre las latas-.

Los gritos de los obreros, los mugidos de las vacas y los golpes de los

fierros, eran infernales, rebotando en los techos y en las paredes hasta

redoblarse en un bullicio caótico.

Los animales, embretados firmemente, llegaban hasta este último instante

de vida azuzados por picanas que los hacían saltar sobre el que los precedía,

lastimándoles el lomo con las pezuñas filosas. Y al final, el marronero

insensible descerrajaba el martillo grueso y pesado entre la cornamenta,

repitiendo una y otra vez el chasquido de huesos deshechos para que uno a uno,

los novillos cayeran al suelo mugriento, aún pataleando entre estertores de

mugidos lastimeros y lenguas babeando.

Facundo miraba con los ojos asombrados, como si los suyos fueran los

glóbulos desorbitados de las vacas mugientes en sus postreros hálitos de vida.

De esa vida de campos verdes, de pasturas tiernas y de trotar cansino que les

acercaba cada momento hacia la futura vida de carnes enlatadas.

Allí estaban “la rezagada”, “la chúcara”, “la remolona”, “la arisca”, “el

cansao” y “el mimoso” que le tocara animar con sus silbidos y gritos para

hacerlos llegar más rápido a ese destino de sangre y muerte.

En esos mismos ojos de Facundo vi que se sintió duramente culpable. Soy

perro pero seguramente no me equivoco con las personas.

Una cosa era vagar por los campos, al trote de la yegua oliendo el verdor

fresco de los cardales y sintiendo a los novillos dependiendo de él y

manteniendo una comunión estrecha de vida rural. Otra cosa eran los chorros de

sangre oscura que se escapaban echando vapor de los cortes precisos de los

“naifes” filosos, que después formaban arroyos negros de líquido pastoso donde

resbalaban los pies descalzos de los peones que ayudaban a colgar los cuerpos

no inertes en los ganchos de la noria tintineante y ruidosa.

El anciano salió huyendo de aquel escenario de masacre. Embarró sus botas

de potro en el mismo barro pisoteado por las vacas del brete que las encerraba

cuando venían desde los corrales hacia el matadero.

Perdió su mente y su sentir en el murmullo ahora lejano de la juerga de

muerte y aniquilación. Mientras, lagrimeando, restregó el dorso de su mano

callosa por las maderas resecas de las barandas de los bretes, lustrosas de

tanto roce de cueros empapados en sudores de las arriadas.

Desde lejos lo miré, sumido en esa espantosa soledad. Tomó Facundo las

bridas de “Patrona”, su yegua, y me silbó como siempre, para que lo siguiera.

Caminó el viejo cansinamente, desganado, apocado, apesadumbrado. La espalda,

antes torcida por las miles de leguas sentado en el lomo del caballo, tenía

nueva motivación para sentirse aún más dolida.

Cuando las chimeneas del saladero eran ya siluetas, se detuvo un instante

y montó. Intentó silbar, pero nada salió de los labios resecos.

Y continuó llorando. En silencio, pero llorando.

“!Vamos, “barbincho”! ¡Qué esperás, carajo!?

Y el horizonte espeso por el calor de febrero, lleno de pastos movedizos

y árboles negros, se onduló como espejismo, esperándonos para una nueva

arriada...